World Standard for Quiet Corner 鼎談

- Yuki Yamamoto

- 2023年1月4日

- 読了時間: 9分

鈴木惣一朗 x 稲葉昌太 x 山本勇樹

開催日:2022年04月06日

稲葉昌太:3月26日に『World Standard for Quiet Corner』が発売されました。これまでにリリースされたワールドスタンダードのアルバムから、クワイエット・コーナーならではの感性で選び抜かれた21曲が収録されています。本日はその発売を記念しまして、ワールドスタンダードこと鈴木惣一朗さん、クワイエット・コーナー山本勇樹さんから色々とお話を聞ければと思います。

鈴木惣一朗:まずは山本くんのライナー・ノーツに感激しました。これは山本くんから僕への手紙(笑)。あれを読むだけで、あ、これは単なるコンピレーションやベスト盤のつもりで作ったわけじゃないんだなってわかる。

そもそも、去年(2021年)の秋くらいだったかな、ワールドスタンダードの全作品をサブスクで解禁することになって、そのマスタリングのためにテイチクのスタジオに向かっていたんです。コロナ禍であまり外出していなかったけど、電車に乗るといろいろと考えたりアイデアが生まれたりするもので。そこでふと、山本くんにワールドスタンダードのベスト盤を選曲してほしいなと思って。少し前に出版された「クワイエット・コーナー 2 ~日常に寄り添う音楽集」を読んで、山本くんがやろうとしていることはすごく伝わっていたし理解できていたから、ベスト盤を頼むなら、僕は口を出さず好きにやってもらえたらと思って、いきなり山本くんに電話したんです。実はそういうことって僕はほとんどなくて、何でも首を突っ込んでしまうタイプなのだけど。

山本勇樹:昨年に出版した「クワイエット・コーナー 2」に、惣一朗さんのコラムを掲載できたことが、僕にとって大きな出来事で、さらにこんなオファーをいただいたので驚きました。惣一朗さんから「僕は口を出さないから、好きなように作って」と言われて、最初はプレッシャーがすごくて(笑)。

それで改めて全ての作品を聴き直しまして、当初は悩みに悩んだのですが、やっぱりオール・タイム・ベストではない、クワイエット・コーナーらしい選曲というか、コンセプチュアルな一枚を目指そうと思いました。僕が熱心に音楽を聴くようになったきっかけとして、ワールドスタンダード~鈴木惣一朗さんからの影響っていうのが心の中にはずっとあるので、それを素直に表現できたらと。

鈴木:僕は自分の作品をめったに聴き返さないのですが、サブスク解禁がきっかけで自分がこれまでに発表した13枚のアルバムを久しぶりに聴いて、実はけっこう感動してしまって。で、いちばん好きで、いいなと感じるアルバムはどれだろうと思ったら、ノンスタンダード・レーベルからリリースした初期の3枚は別として『花音~カノン』(2008年)だった。あのアルバムはレコーディング前、右手を犬に噛まれてしまってギターを長時間弾けなくなってしまったせいで、バンドで一斉に演奏して録音する、いわゆる一発録りで3日間でレコーディングすることになった。そのかわり、作曲と編集にはとても時間をかけたのですが、思い返すとそのやり方がよかったし、今聴いてもとてもフレッシュな印象があるんです。 だから、山本くんがこのコンピレーションの1曲目に、『花音~カノン』に収録されている「アーユルヴェーダ」を持ってきたのを知って、「あ、やっぱりそうだよね」と。

稲葉:今回収録された21曲の内訳を見ると、その『花音~カノン』を含む、細野晴臣さんのプライヴェート・レーベル「デイジーワールド・ディスクス」からリリースされた6枚のアルバムと、その後に惣一朗さんが立ち上げたレーベル「ステラ」からのアルバム1枚に収録された曲で構成されています。

山本:実はデイジーワールド・ディスクス期の音源が中心になったっていうのは意識していなくて、選曲リストを見た稲葉さんから指摘されて初めて気づいたんです。僕としては、当時リアルタイムで聴いていて、今のクワイエット・コーナーみたいなことをやりたいなと思い始めた時期に大いに影響を受けたアルバムから選曲したら、結果的にそうなったんですよね。

ライナー・ノーツには書ききれなかった思いがたくさんあるので、この場を借りて話しますと(笑)、学生時代に「モンド・ミュージック」を知って鈴木惣一朗さんの名前を強く意識するようになったのですが、決定的だったのはデイジーワールド・ディスクスから1997年から2002年に渡ってリリースされた「ディスカヴァー・アメリカ・シリーズ」3部作です。あの作品との出会いが、僕の音楽の聴き方に本当に大きく影響しています。アメリカン・ルーツ・ミュージックから現代アメリカのアート・フォークへのつながりや、その周辺の音響系、エレクトロニカをはじめ、ポストロックやアンビエントまでカヴァーしつつも同時代性を備えたあのサウンドに深く傾倒しました。当時僕はHMV渋谷店に勤務していましたが、デイジーワールド・ディスクスのホームページで惣一朗さんが連載していた「モンドくん日記」で、惣一朗さんが普段どんな音楽を聴いているのか、どんな音楽に影響を受けたのかを常にチェックして、自分のコーナーに仕入れていました。

左から 『カントリー・ガゼット(Country Gazette)』(1997年)

『マウンテン・バラッド(Mountain Ballad)』(1999年)

『ジャンプ・フォー・ジョイ(Jump For Joy)』(2002年)

その他カタログ一覧はこちら

『モンドくん日記』アスペクト(2001)

鈴木:やっていた本人にしてみれば、当時は「ディスカヴァー・アメリカ・シリーズ」にしても「モンドくん日記」にしても、誰が聴いているんだろう、誰が読んでいるんだろうっていうほど反応が全くなくて孤独だったから、早く言ってほしかったな(笑)。

あの頃はHMV渋谷店によく行ってましたけど、椅子に座ってゆっくり試聴ができた「素晴らしきメランコリーの世界」というコーナーの品揃えを見て、これは絶対に僕のことを知っている人がやってるなって思ってたの。Hemとか、僕は好きだったけど日本ではまったく知られていないアーティストのCDがあったり、僕の知らない、でもすごく好きな音楽にジャンルを超えて出会えたりして、「このコーナーのバイヤーは誰だろう、すごくつながっているものを感じる」と。山本くんが担当していたと知ったのはHMV渋谷店が閉店した(注:2010年8月に閉店)後になってからなんだけど、あのコーナーでやっていたことが、クワイエット・コーナーの始まりだったのかな。

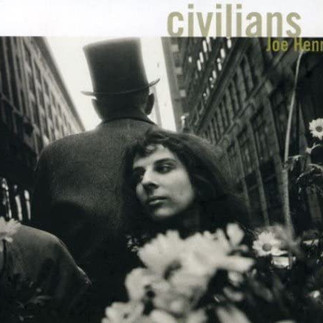

山本:そうですね。2000年代、音楽のジャンルも情報も飽和状態になっていく中で自分もがむしゃらに走っていたけど、2010年を迎えるあたりで、カルロス・アギーレの音楽に出会い、ニック・ドレイクやチェット・ベイカー、ジョアン・ジルベルトなど、自分がずっと好きだった音楽を改めて見つめ直すようになりました。さらに広げていくと、惣一朗さんも同時期に聴いていたであろうラムチョップ、ジョー・ヘンリー、ルーファス・ウェインライトやイノセンス・ミッションまで、僕の中では全て地続きになっているなと思っていて、それを一枚の地図のように見渡せるディスク・ガイド的なものができたら面白いんじゃないかなと思い始めたのが2010年前後でしたね。

左から Carlos Aguirre Grupo『Violeta』、Lambchop『Is A Woman』、Joe Henry 『Civilians』、Rufus Wainwright『Poses』、The Innocence Mission『We Walked In Song』、Chet Baker & Paul Bley『Diane』

鈴木:僕の古い話をさせてもらうと、1985年にワールドスタンダードとしてノン・スタンダード・レーベルからデビューした時、テイチクの営業会議に僕も出席させてもらったんです。その会議で「ワールドスタンダードのジャンルはニューエイジで行きましょう!」という結論になった時に、僕は異議を唱えたんです。「ワールドスタンダードの音楽はニューエイジじゃない、ノン・ジャンルだし、あえて言えばポップスなんです」と、現場を混乱させた。後でアーティストがそんなことを言うもんじゃないって怒られましたけどね。それが僕のスタートなんです。だから山本くんが、(ジャンルを越えた音楽やリスニング・スタイルに)「クワイエット・コーナー」という名前をつけてくれたのはとても心地いいことで、当時26歳の僕にはそういう知恵がなかった。

例えばペンギン・カフェ・オーケストラは、僕はビートルズと同じポップスだという見解をもって聴いていたけど、お店では現代音楽のコーナーに置かれていた。ブロッサム・ディアリーの2枚組のクリスマス・アルバムを聴いた時も、これはアンビエントみたいなものだなって思ったけど、他の人には伝わらなかったな。デイジーワールド・ディスクスに移籍した時(1997年)にも、僕はカントリー・ブルースのミシシッピ・ジョン・ハートとブライアン・イーノを交互に聴いていた。こういうリスニング・スタイルもそうだし、そもそも僕が作る音楽もジャンル分けができないし、どうにも名前のつけようがないっていうのが僕にはずっとずっとあって。

稲葉:ジョン・フェイヒィの音楽をジム・オルークが紹介していたのもそういう文脈でしたし、ジム・オルークが1997年に発表したアルバム『バッド・タイミング』も、まさにアメリカーナ、アンビエント、エクスペリメンタルなどのジャンルを越えた作品でした。

鈴木:細野晴臣さんとも昔からこういう話はよくしていて、筑摩書房で「H2」という季刊音楽誌も一緒に作りました。創刊号だけで終わってしまったけど。その時は細野さんが「Quiet Hip」っていうのを提唱して、<静かっていうのは心のことであってサウンドじゃないんだぞ、静けさのある音楽ってニューエイジ・ミュージックだけじゃないんだぞ>って言い出して。「Quiet Hip」というコンセプトで、例えばカール・ストーンという電子音楽家やスティール・パン奏者のロバート・グリニッジ、ペダル・スティール奏者のB.J.コールなどを同列に並べ、語ろうという試みだったわけ。「H2」に収められたインタビューでも、細野さんから「Quiet」という言葉が何回も出ているし、僕も「うわっ!なんかわかる。これはいいぞ」とワクワクしたんだけど、結局あまり賛同は得られなかったな(笑)。

「細野晴臣 責任編集 H2 創刊0号」 筑摩書房(1991)

山本:いや、まさに「Quiet」のルーツここにありというお話ですね。アンビエント、ジャズ、ワールド・ミュージック、トラディショナル・フォークまで、ジャンルも国境も越えて通奏低音を感じるという。

鈴木:2010年代に話を戻すと、どんどんジャンルが細分化していって、大きなムーヴメントっていうのが起こりづらい状況になっていった。そんな時にHMV渋谷店の「素晴らしきメランコリーの世界」で出会ったセバスティアン・マッキ/クラウディオ・ボルサーニ/フェルナンド・シルバの『ルス・デ・アグア』をきっかけにアルゼンチン音楽を中心とした南米音楽に傾倒していって、これを僕の中では大きなムーヴメントにしていこう、と決めたんです。

稲葉:それがアルバム『シレンシオ』として結実した経緯や音楽的な背景は、発売直後の2010年10月にHMVのサイトに掲載されたインタビューに詳しいですね。

山本:「ディスカヴァー・アメリカ・シリーズ」では米国、その次にリリースされた『アラバスター』と『花音~カノン』ではイタリア映画音楽やフランス近代音楽などヨーロッパ、そして今お話に出た『シレンシオ』ではアルゼンチン~南米と、惣一朗さんの音楽は違う国へとどんどん舵を切っていきますよね。でも今回選曲作業をしていて、いろいろなアルバムの曲を交互に混ぜたり並べたりして聴くと、むしろどの国の音楽ともわからないような「異国情緒」を感じます。そして、一貫して穏やかでピースフルな空気に包まれるような感覚があり、昨今の不安な世界情勢に必要な音楽だなと思います。

稲葉:まさに心を鎮めてくれる音楽、というわけですね。ぜひ皆さんもこのコンピレーションを聴いて、それぞれの「Quiet」な心象風景を描いてもらえたらと思います。鈴木さん、山本さん、今日はどうもありがとうございました!

コメント